Causa estupor que Fernando Simón afirmase recientemente que las inconsistencias e incongruencias en los datos proporcionados por el Ministerio sobre la Covid-19 son normales en situaciones de epidemia. Tal afirmación es inaceptable y remite al pensamiento (o la excusa) instalado en el Gobierno tras las catastróficas consecuencias que ha causado su gestión.

La pandemia de SARS-CoV-2 es similar a otras anteriores. Es distinta en las características peculiares del virus, pero su comportamiento es análogo a episodios víricos anteriores. La (mal) llamada gripe española de 1918, o la gripe rusa (el trancazo) de 1889, fueron provocadas por virus de similar transmisión. Las estrategias empleadas entonces fueron, como en la actual, el confinamiento domiciliario y el uso de mascarillas. La única diferencia entre unas pandemias y la actual estribaba en la mayor rapidez de expansión del virus por todo el planeta debido al entorno globalizado en que vivimos. Pero no solo del virus: también de la información.

La España del siglo XXI disponía, a priori, de muchos mayores recursos técnico-sanitarios y posibilidades de control e información insospechadas en la España que afrontó las pandemias del siglo XX y anteriores: tests de diagnóstico rápido, investigación médica de respuesta inmediata, una población con alto nivel educativo... Sin contar con los dos meses de ventaja que la Covid-19 concedió a toda Europa respecto a Wuhan, donde la epidemia explotó durante el mes de enero. Como se ha dicho antes, la globalización no solo beneficiaba al virus: también a la sociedad. Se poseía información sobre cómo otros países (Corea del Sur) habían atajado la epidemia con estrategias basadas en tests y trazabilidad de los casos o en una agresiva campaña sanitaria (China).

La España de 2020 optó por hacer caso omiso de toda la información, de todos los informes, y de todas las advertencias internacionales (otros gobiernos, OMS, Unión Europea). En una decisión que sorprende por la turbación que causa, el Gobierno no hizo nada, confió todo a la buena suerte de que, finalmente, el virus chino no fuese tan temible o que su impacto en la población fuese similar al de la gripe A de hace unos años (cuando la OMS ridículamente advertía de millones de muertos). La España de 2020 se comportó como un país resabiado, absorto en sus divagaciones políticas y en sus propuestas de izquierda imperativa y, cuando la epidemia golpeó, no tuvo más remedio que hacer uso de las mismas medidas medievales que las autoridades de hace un siglo o siglo y medio debieron invocar: confinamiento domiciliario y mascarillas. Estas, además, con muchísimo retraso y confusión sobre su uso, porque tampoco se hizo aprovisionamiento de material sanitario. La España de 2020 no hizo absolutamente nada hasta el día 9 de marzo.

Las razones son muy obvias, aunque parecen muy complejas. La primera, conceder prioridad a una política ideológica (el 8M) provocó una dejación sin parangón en el Gobierno de las que son sus obligaciones de anticipación y previsión frente a cualquier crisis sanitaria (o de otro tipo). Los ciudadanos pudimos ser reticentes a modificar nuestros hábitos de vida y costumbres, e incluso pudimos contemplar con cierta desconfianza las situaciones de las que se informaba en China, Corea o en Italia. Pero no somos los ciudadanos quienes tenemos las riendas del país, sino nuestros representantes políticos, a quienes no solo se elige para que invoquen el nombre del marrano cuando se refieren unos a otros en la batalla interminable de los dos bloques (derecha e izquierda). Otrosí, quienes se sientan en un Consejo de Ministros tienen obligación por ley de atender y considerar la información que proviene de otros países y organismos internacionales. Si el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad no cumple con su función de superar las inercias que sus miembros puedan disponer como ciudadanos comunes, entonces debe ser reestructurado a fondo. ¿Alguien se imagina que el CNI no tomase en serio un aviso internacional de posible atentado terrorista en el territorio español, o que pese a las alertas no dispusiese los medios necesarios para vigilar y reducir al comando terrorista? Pues algo muy similar es lo que ha sucedido con el organismo que dirige el Dr. Fernando Simón, quien debería ser destituido de inmediato una vez que la pandemia parece irse diluyendo.

Una segunda razón es el modo en que la descentralización autonómica de las competencias sanitarias ha incidido en la dificultad de articular una respuesta ágil, unitaria y solidaria por parte del Gobierno. También ha puesto de manifiesto las enormes carencias de un ministerio, el de Sanidad, a la hora de coordinar los recursos del país y de articular soluciones a problemas puntuales de abastecimiento de material sanitario (mascarillas, test PCR, equipamiento protectivo para profesionales, etc.). El Gobierno optó por un "mando único" cuya efectividad ha sido poco menos que ridícula. ¿Había alguna alternativa? Seguramente articular una mesa de responsables autonómicos de Sanidad coordinados por el ministro. Nunca sabremos por qué no se hizo uso de esta opción que parecía la más lógica dada la situación de descentralización sanitaria imperante. ¿Era tan colosal el proyecto o simplemente se dio por imposible antes incluso de intentarlo? Lo cierto es que algunas comunidades autónomas como Madrid o La Rioja fueron siempre por delante del Ministerio de Sanidad y, cuando la crisis azotaba con el máximo de los horrores, el Ministerio de Sanidad fue un entorpedecedor magnífico de las labores autonómicas. No deja de ser ignominioso contemplar cómo en los hospitales madrileños se hacinaba en los pasillos y sótanos a enfermos de coronavirus mientras en las comunidades limítrofes esperaban, con relativa calma debido a su desahogada situación, el golpe del tsunami: sálvese quien pueda.

La España del siglo XXI disponía, a priori, de muchos mayores recursos técnico-sanitarios y posibilidades de control e información insospechadas en la España que afrontó las pandemias del siglo XX y anteriores: tests de diagnóstico rápido, investigación médica de respuesta inmediata, una población con alto nivel educativo... Sin contar con los dos meses de ventaja que la Covid-19 concedió a toda Europa respecto a Wuhan, donde la epidemia explotó durante el mes de enero. Como se ha dicho antes, la globalización no solo beneficiaba al virus: también a la sociedad. Se poseía información sobre cómo otros países (Corea del Sur) habían atajado la epidemia con estrategias basadas en tests y trazabilidad de los casos o en una agresiva campaña sanitaria (China).

La España de 2020 optó por hacer caso omiso de toda la información, de todos los informes, y de todas las advertencias internacionales (otros gobiernos, OMS, Unión Europea). En una decisión que sorprende por la turbación que causa, el Gobierno no hizo nada, confió todo a la buena suerte de que, finalmente, el virus chino no fuese tan temible o que su impacto en la población fuese similar al de la gripe A de hace unos años (cuando la OMS ridículamente advertía de millones de muertos). La España de 2020 se comportó como un país resabiado, absorto en sus divagaciones políticas y en sus propuestas de izquierda imperativa y, cuando la epidemia golpeó, no tuvo más remedio que hacer uso de las mismas medidas medievales que las autoridades de hace un siglo o siglo y medio debieron invocar: confinamiento domiciliario y mascarillas. Estas, además, con muchísimo retraso y confusión sobre su uso, porque tampoco se hizo aprovisionamiento de material sanitario. La España de 2020 no hizo absolutamente nada hasta el día 9 de marzo.

Las razones son muy obvias, aunque parecen muy complejas. La primera, conceder prioridad a una política ideológica (el 8M) provocó una dejación sin parangón en el Gobierno de las que son sus obligaciones de anticipación y previsión frente a cualquier crisis sanitaria (o de otro tipo). Los ciudadanos pudimos ser reticentes a modificar nuestros hábitos de vida y costumbres, e incluso pudimos contemplar con cierta desconfianza las situaciones de las que se informaba en China, Corea o en Italia. Pero no somos los ciudadanos quienes tenemos las riendas del país, sino nuestros representantes políticos, a quienes no solo se elige para que invoquen el nombre del marrano cuando se refieren unos a otros en la batalla interminable de los dos bloques (derecha e izquierda). Otrosí, quienes se sientan en un Consejo de Ministros tienen obligación por ley de atender y considerar la información que proviene de otros países y organismos internacionales. Si el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad no cumple con su función de superar las inercias que sus miembros puedan disponer como ciudadanos comunes, entonces debe ser reestructurado a fondo. ¿Alguien se imagina que el CNI no tomase en serio un aviso internacional de posible atentado terrorista en el territorio español, o que pese a las alertas no dispusiese los medios necesarios para vigilar y reducir al comando terrorista? Pues algo muy similar es lo que ha sucedido con el organismo que dirige el Dr. Fernando Simón, quien debería ser destituido de inmediato una vez que la pandemia parece irse diluyendo.

Una segunda razón es el modo en que la descentralización autonómica de las competencias sanitarias ha incidido en la dificultad de articular una respuesta ágil, unitaria y solidaria por parte del Gobierno. También ha puesto de manifiesto las enormes carencias de un ministerio, el de Sanidad, a la hora de coordinar los recursos del país y de articular soluciones a problemas puntuales de abastecimiento de material sanitario (mascarillas, test PCR, equipamiento protectivo para profesionales, etc.). El Gobierno optó por un "mando único" cuya efectividad ha sido poco menos que ridícula. ¿Había alguna alternativa? Seguramente articular una mesa de responsables autonómicos de Sanidad coordinados por el ministro. Nunca sabremos por qué no se hizo uso de esta opción que parecía la más lógica dada la situación de descentralización sanitaria imperante. ¿Era tan colosal el proyecto o simplemente se dio por imposible antes incluso de intentarlo? Lo cierto es que algunas comunidades autónomas como Madrid o La Rioja fueron siempre por delante del Ministerio de Sanidad y, cuando la crisis azotaba con el máximo de los horrores, el Ministerio de Sanidad fue un entorpedecedor magnífico de las labores autonómicas. No deja de ser ignominioso contemplar cómo en los hospitales madrileños se hacinaba en los pasillos y sótanos a enfermos de coronavirus mientras en las comunidades limítrofes esperaban, con relativa calma debido a su desahogada situación, el golpe del tsunami: sálvese quien pueda.

La tercera razón estriba en la gestión de los datos epidémicos, que ha sido especialmente deplorable, tanto en datos de personas como de territorios. Los datos de las personas son imprescindibles si se persigue la trazabilidad de los casos clínicos. Ante la inexistencia de test masivos de detección, alguien debió pensar que quedaban razones para perseguir dicha trazabilidad. Dicho de otro modo: un nuevo regreso a 1918. Los datos por territorios han sido gestionados por el Ministerio de Sanidad a partir de las informaciones remitidas por las comunidades autónomas, alcanzando un esperpento de difícil reproducibilidad. De nuevo el Ministerio no ha tenido autoridad, pese al establecimiento del "mando único", para conseguir indicadores coherentes entre todas las autonomías. La deslealtad de algunas de ellas, proporcionando datos no homologables, no ayudó a mejorar precisamente la situación.

Esta cuestión de los datos hay que interpretarla también como parapeto político ante la alarma social por la extrema ineficacia en la gestión de la crisis. Desde el primer momento, el Gobierno fijó criterios muy estrictos a la hora de contabilizar infecciones y fallecimientos, haciéndolos pasar como una exigencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cosa que la propia OMS ha desmentido. El caos estadístico ha sido tan estruendoso, involucrando desde informes internacionales inexistentes a todo tipo de excusas y justificaciones científicas, que los medios de comunicación de todo el planeta son aún escépticos respecto a la incidencia real de la pandemia en España. ¡Y criticábamos a los chinos, tan autárquicos y mentirosos ellos! En todos los países se han contado los casos sospechosos (no solo los clínicos) con el único objeto de disponer de información amplia y menos dependiente de la disponibilidad de unos tests que en algunos países, como España, eran casi episódicos. Pero en España ese objetivo no importaba: el Gobierno perseguía como poseso reducir el impacto político de la pandemia. Será en vano: no podrá ocultar jamás la verdadera dimensión de la catástrofe por mucho que insista en mirar hacia otro lado o hacer oídos ante las preguntas y las críticas. Pero ahí están los registros de las funerarias, o las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) o las del sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, que arrojan 43.000 fallecidos por encima de los 27.000 fallecidos oficiales. Lejos de admitir el error, o de asumir las consecuencias y decir la verdad, el Gobierno sigue aferrándose a ese clavo ardiente.

Esta cuestión de los datos hay que interpretarla también como parapeto político ante la alarma social por la extrema ineficacia en la gestión de la crisis. Desde el primer momento, el Gobierno fijó criterios muy estrictos a la hora de contabilizar infecciones y fallecimientos, haciéndolos pasar como una exigencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cosa que la propia OMS ha desmentido. El caos estadístico ha sido tan estruendoso, involucrando desde informes internacionales inexistentes a todo tipo de excusas y justificaciones científicas, que los medios de comunicación de todo el planeta son aún escépticos respecto a la incidencia real de la pandemia en España. ¡Y criticábamos a los chinos, tan autárquicos y mentirosos ellos! En todos los países se han contado los casos sospechosos (no solo los clínicos) con el único objeto de disponer de información amplia y menos dependiente de la disponibilidad de unos tests que en algunos países, como España, eran casi episódicos. Pero en España ese objetivo no importaba: el Gobierno perseguía como poseso reducir el impacto político de la pandemia. Será en vano: no podrá ocultar jamás la verdadera dimensión de la catástrofe por mucho que insista en mirar hacia otro lado o hacer oídos ante las preguntas y las críticas. Pero ahí están los registros de las funerarias, o las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) o las del sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, que arrojan 43.000 fallecidos por encima de los 27.000 fallecidos oficiales. Lejos de admitir el error, o de asumir las consecuencias y decir la verdad, el Gobierno sigue aferrándose a ese clavo ardiente.

La calamitosa gestión de los datos tiene otras implicaciones importantes. El caos entre Gobierno central y Comunidades Autónomas, y la reiterada ruptura de las series junto con su falta de homogeneidad, predispone a una manipulación política de lo que se ha venido a llamar "desescalada", que se va a producir y se está produciendo a ciegas, confiando de buena fe en una tendencia general al descenso de los casos, sin información precisa y rápida de posibles incrementos. Exactamente la misma situación que el Gobierno exhibía en los días previos al 8M. Además, afecta a la credibilidad internacional de España porque remite a una sospecha generalizada de que se intenta ocultar la magnitud real de la pandemia.

Y sí. El 8M fue decisivo. Pero no por las manifestaciones del día de la mujer, sino por todas las decisiones (o mejor, las no decisiones) que arroparon la decisión de permitir su celebración.

Es una cuestión inobjetable que el Gobierno se comportó de forma temerariamente imprudente en las semanas previas al 8M. El virus ya había hecho acto de presencia en España y el Gobierno disponía de información suficiente para evaluar el peligro que representaba para la salud pública. La prensa de aquellos días informaba del colapso sanitario en Italia, en España se habían producido las primeras muertes, la OMS había declarado la emergencia sanitaria global y los editoriales de los principales periódicos reclamaban acciones internacionales urgentes para hacer frente a la expansión de la epidemia y sus efectos económicos. La respuesta fue: el Gobierno empezará a tomar precauciones a partir del lunes 9 de marzo. Resulta que quince días antes se había suspendido el Mobile World Congress de Barcelona y se habían cancelados numerosos partidos de baloncesto, actos culturales y corporativos y otros muchos eventos. Pero este Gobierno decidió mirar para otro lado durante unos días con el objetivo único de salvar la fiesta feminista, cruzando los dedos para que las consecuencias no fuesen tan catastróficas como finalmente fueron. Esa inacción arrastró a permitir todo tipo de aglomeraciones: partidos de fútbol, congresos de partidos políticos, conciertos masivos… Millones de personas participaron aquel fin de semana en actos que no debieron haberse celebrado jamás ese día.

Conviene advertir que la versión más cruda y luctuosa de la realidad no apareció de golpe y porrazo en la madrugada del domingo al lunes. Con manifestaciones o sin ellas, las vulnerabilidades estructurales antes descritas ya estaban ahí: la pandemia solo hizo aflorar las deficiencias de un sistema sanitario glorificado por todos sin razón. La carencia de material indispensable para hacer frente a una epidemia a gran escala es algo escandaloso, pero no lo es menos los innumerables vacíos legales que se han ido descubriendo, los defectuosísimos protocolos de gestión de crisis y la situación de abandono médico e indefensión de los ancianos infectados en las residencias. Que en los hospitales se tuviese que optar por unas vidas u otras representa un bochorno atroz que demuestra que España era carne de cañón para el virus y que los poderes públicos de hoy y de ayer tienen su parte alícuota de responsabilidad en el desastre.

Desde el Gobierno se ha tratado de defender su decisión de permitir el 8M como si la reivindicación de los derechos y libertades de la mujer (trabajadora o no) fuese algo exclusivamente suyo sobre lo que ninguna otra consideración (incluida la sanitaria) podía interponerse, so pena de involución política y social. De repente el feminismo 2020, con su trifulca política anterior, promovida por un panfleto con nombre de proyecto de ley presentado por una ministra tan inculta como ensoberbecida, se ha convertido en máximo causante del horror. Lo cierto es que el 8M solo coincidió en el tiempo (se pudo haber aplazado) con el virus. El verdadero causante es un Gobierno plagado de políticos incapaces de la mínima gestión y del más riguroso silencio y trabajo técnico. La causa no es otra que un presidente despótico, indocto y con escasa inclinación por la inteligencia, que solo trata de apantallar y salvaguardar su honra (y sus posibilidades electorales). Este error también puede trasladarse a la oposición, porque todos los partidos apoyaron la manifestación del 8M y asistieron a ella, excepto Vox que se abstuvo de ir no por responsabilidad sanitaria, sino por su carpetovetónica beligerancia antifeminista y celebraban su igualmente imprudente congreso.

La negligencia gubernamental no tiene por qué acarrear consecuencias jurídicas o penales. Quienes albergan esa esperanza viven afectados antes de revanchismo que de realismo. El 8M pesará para siempre sobre las espaldas de este Gobierno. Por muchos vítores que algunos den, incluso en sede parlamentaria, ese día quedará fijado en la memoria colectiva como el día luctuoso de la era moderna. Dirán que no disponíamos de información, y es mentira. Todos los políticos de España eran conscientes de que nos hallábamos ante las puertas del infierno. Pero todos callaron por miedo, aunque no por miedo al virus. Callaron los medios de comunicación y callamos quienes, con los datos profundamente sesgados de Wuhan, pensábamos que la cosa no iba a ser para tanto. Es casi imposible encontrar en los días previos al 8M una crónica, una columna de opinión o una tertulia que planteara abiertamente la necesidad de suspender esa convocatoria. Sin embargo, se hablaba de ello en los pasillos.

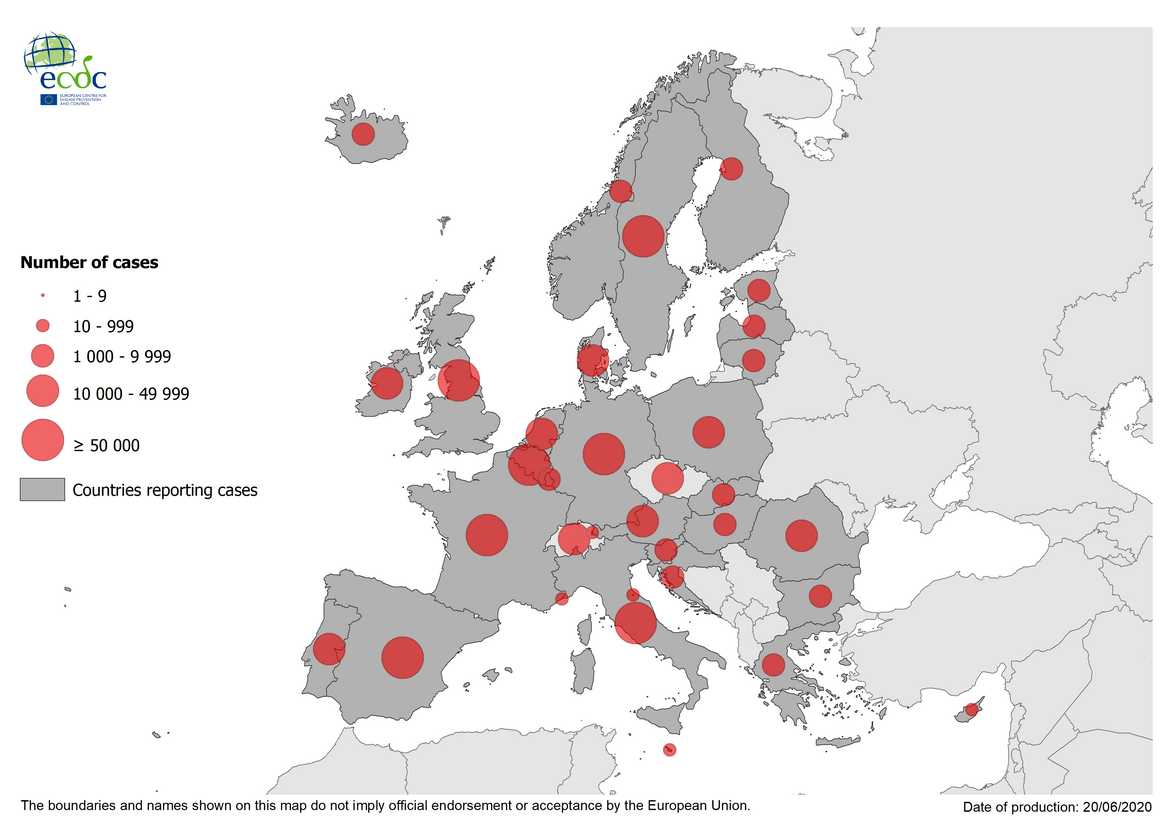

Que casi todas las sociedades del planeta hayan aplicado medidas de distanciamiento social no equivale a decir que todas las medidas de distanciamiento social implantadas en el planeta hayan sido igual de efectivas a la hora de frenar el avance del virus. Con el tiempo, los datos se han ido acumulando y, después de que 135 países hayan sufrido esta pandemia, ya disponemos de muy diversa información para evaluar qué ha funcionado y qué no ha funcionado. El ministro de Sanidad repite una y otra vez el responso que dice que todo el mundo subestimó el riesgo de que la epidemia nos golpeara. Lo cual no es cierto. Pero tan acostumbrados estamos ya a las falsedades continuas que ni nos dignamos en hacer otra cosa que reírnos de las ocurrencias. Ahí están los epidemiólogos del Véneto que no infravaloraron el riesgo. O los médicos en China que tampoco lo hicieron. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud infravaloró lo que había, aunque siempre opte por emitir recomendaciones genéricas. Tampoco el ECDC, el Centro Europeo de Alertas. Ni siquiera el responsable de riesgos laborales de la policía nacional que, en enero (¡enero!), dio instrucciones para que los agentes llevasen mascarillas en los pasos fronterizos, lo que provocó un profundo choque con el Ministerio de Sanidad y su posterior destitución por el Ministerio del Interior (regido por un horrendo pazguato que, otrora, fuese juez de reputada solvencia).

Cien días es la duración del estado de excepción (tildado de alarma) que arrancó el sábado 14 de marzo hasta la medianoche de hoy, 20 de junio de 2020. Cien días sometidos al más férreo control gubernamental de la historia de la reciente democracia, con las libertades recortadas a cal y canto de modo tan férreo que ni poder ver a los seres queridos se ha podido. Cien días con los hospitales públicos y privados bajo las órdenes de un mando único coordinado por el ministro de Sanidad. Cien días que se iniciaron, desesperadamente, tratando de evitar el colapso que suponía la afluencia constante de infectados, muchos de ellos con necesidad imperiosa de cuidados intensivos y sin posibilidad de acceso a los mismos, por saturación. Cien días en los que más de 50.000 trabajadores sanitarios se han contagiado por la falta de equipamiento de prevención individual. Cien días que han contemplado la muerte de más de 50.000 personas, a gran mayoría ancianos aislados en residencias o en domicilios, de quienes no han podido despedirse sus parejas, hijos, nietos o allegados. Cien días de ocultamiento del exceso de fallecidos, o de imágenes con morgues atestadas, féretros almacenados en espera de cremación. Cien días de continua propaganda finalmente convergente hacia la idea de un Gobierno salvífico que ha evitado el fallecimiento de medio millón de españoles, pese a disponer de la mayor tasa de fallecidos por habitante, pese al obstinado criterio heterogéneo del Gobierno con respecto las directrices de la OMS con tal de disminuir la calamidad de los números hasta donde fuese posible.

Cien días en los que el virus SARS-CoV-2 ha campado por sus respetos en España porque al Gobierno solo le gusta hacer política, pero no responsabilizarse de sus obligaciones. Cien días de una batalla no hemos hemos ganado juntos, sino disjuntos (más que nunca) y con 50.000 personas menos de las que debíamos ser. Cien días de los que no hemos salido de ella más fuertes: antes al contrario, más débiles que nunca también.

Cien días que contemplan a un único vencedor: un organismo de 200 nanometros (hay que colocar 10.000 seguidos para que ocupen un milímetro), el único que ha demostrado aquí cómo se derrota a toda una nación, un planeta, una sociedad: de chapeau.

Ave, SARS-CoV-2 imperator, morituri te salutant.

20 de junio de 2020. Última de las crónicas de la Covid-19

No hay comentarios:

Publicar un comentario